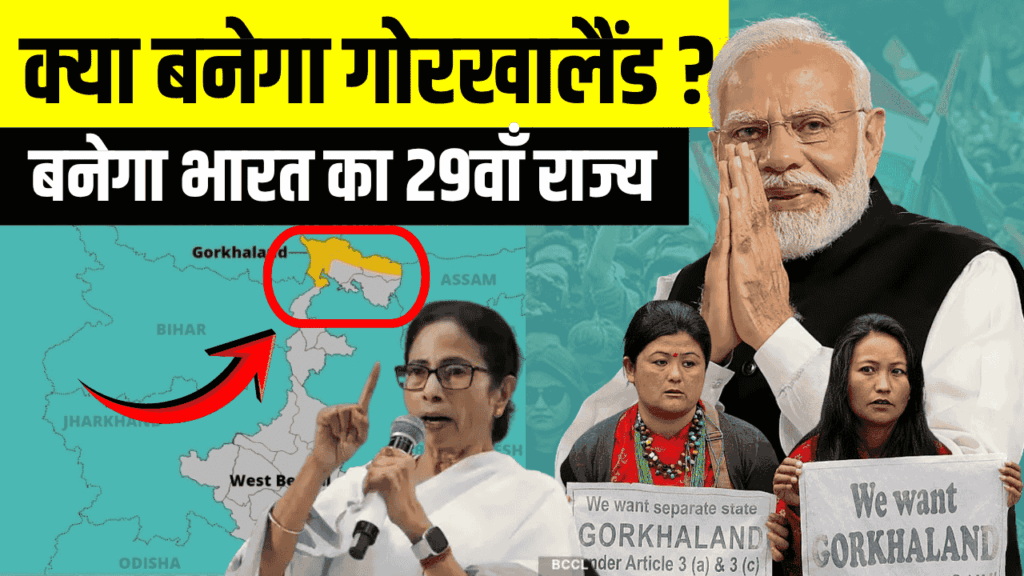

केंद्र सरकार ने दशकों पुराने गोरखालैंड मुद्दे को सुलझाने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया है, जिससे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह कदम जहाँ एक ओर स्थायी समाधान की उम्मीद जगा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे सहकारी संघवाद पर चोट के रूप में देखा जा रहा है। यह लेख गोरखाओं की मुख्य मांगों, संवैधानिक जटिलताओं और इस ऐतिहासिक आंदोलन के भविष्य की पड़ताल करता है, जो भारतीय संघवाद के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है।

गोरखालैंड फिर चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना में अपनी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध गोरखा समुदाय एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है दशकों पुरानी ‘गोरखालैंड’ की मांग, जो अब एक नए मोड़ पर आ गई है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस जटिल मुद्दे पर बातचीत के लिए पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को एक विशेष वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया है।

इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पहचान और स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों का एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना है। हालाँकि, केंद्र के इस कदम ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक नया टकराव पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे एकतरफा और “सहकारी संघवाद” के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। उनका तर्क है कि राज्य को विश्वास में लिए बिना वार्ताकार की नियुक्ति करना संघीय ढांचे का अपमान है।

गोरखाओं की मुख्य मांगें क्या हैं?

गोरखालैंड आंदोलन केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक जटिल प्रश्न है। इसकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

- अलग गोरखालैंड राज्य: आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, तराई और डुआर्स के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग ‘गोरखालैंड’ राज्य का गठन करना है। समर्थकों का तर्क है कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतें पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों से अलग हैं, और एक अलग राज्य ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

- अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा: एक वैकल्पिक और महत्वपूर्ण मांग 11 गोरखा उप-जातियों (जैसे राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग) को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करना है। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी लंबित है, जिससे समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है।

संवैधानिक और संघीय उलझन

गोरखालैंड की मांग भारतीय संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने, उसका नाम बदलने या एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य विधानमंडल की राय केवल परामर्शात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं।

यही प्रावधान केंद्र और राज्य के बीच तनाव का मुख्य कारण है। पश्चिम बंगाल सरकार को आशंका है कि केंद्र अनुच्छेद 3 का उपयोग करके राज्य को विभाजित कर सकता है, जिससे उसकी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होगा। दूसरी ओर, केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह स्थिति सहकारी संघवाद की एक कठिन परीक्षा है, जहाँ केंद्र और राज्यों से सहयोग की उम्मीद की जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गोरखालैंड आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश काल में निहित हैं।

- 1780 से पहले, यह क्षेत्र सिक्किम के चोग्याल राजवंश के अधीन था।

- 1780 के बाद, गोरखाओं ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे 1814-16 में आंग्ल-नेपाल युद्ध हुआ।

- 1816 की सुगौली की संधि के बाद, यह क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया।

- 1866 में, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान दार्जिलिंग जिले का गठन किया गया।

स्वतंत्रता के बाद, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग ने जोर पकड़ा और 1980 के दशक से यह एक संगठित आंदोलन बन गया।

हाल की चिंताएं: अग्निपथ योजना

हाल ही में शुरू की गई ‘अग्निपथ’ योजना ने भी गोरखा समुदाय में चिंताएँ पैदा की हैं। परंपरागत रूप से, भारतीय सेना में सेवा देना गोरखाओं के लिए सम्मान और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत रहा है। अल्पकालिक सैन्य भर्ती से उनकी भविष्य की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। नेपाल ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन हो सकता है, जो गोरखा सैनिकों के पेंशन और सेवा अधिकारों की गारंटी देता है। इस बीच, चीन द्वारा गोरखाओं की भर्ती में रुचि दिखाने की खबरें भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक चिंता का विषय हैं।

आगे की राह क्या है?

इस जटिल मुद्दे का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है:

- स्थानीय शासन को सशक्त बनाना: मौजूदा गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) को असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की तरह अधिक वित्तीय और विधायी अधिकार दिए जा सकते हैं।

- समावेशी विकास: पर्यटन, चाय उद्योग और बागवानी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

- ST दर्जे पर शीघ्र निर्णय: पात्र गोरखा उप-जातियों को ST सूची में शामिल करने पर तेजी से फैसला लेना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

- निरंतर संवाद: केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेतृत्व के बीच एक खुली और ईमानदार त्रिपक्षीय वार्ता ही विश्वास बहाल कर सकती है।

गोरखालैंड का प्रश्न सिर्फ एक क्षेत्रीय मांग नहीं है, बल्कि यह भारतीय संघीय ढांचे के लचीलेपन, पहचान की राजनीति और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता की परीक्षा है। इसका समाधान केवल राजनीतिक वार्ताओं से नहीं, बल्कि संवैधानिक स्वायत्तता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के एक संतुलित संयोजन से ही संभव है।